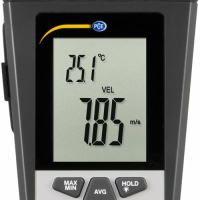

Messtechnik

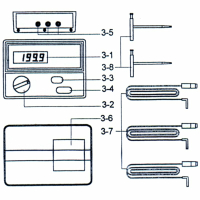

In der Rubrik Messtechnik haben wir ein sehr vielfältiges Angebot von Drehmomentwerkzeugen, Härteprüfgeräten bis hin zu Windmessern und Thermometern. Für jeden Einsatzbereich bieten wir Ihnen die richtige Ausstattung. Mit der richtigen Technik wird Ihr Arbeitsplatz moderner und praktischer.